#CiaoPresidente

Sarebbe dovuto esserci il nome di Massimo D’Alema, sulle 543 schede che l’allora Presidente della Camera dei Deputati Fausto Bertinotti leggeva al Parlamento in seduta comune – integrato dai delegati regionali – riunito nell’emiciclo di Montecitorio. Piero Fassino, all’epoca segretario dei DS, che aveva condotto a una risicata vittoria insieme a Romano Prodi e Francesco Rutelli, in un’intervista al Foglio di Giuliano Ferrara aveva teorizzato una sorta di presidenzialismo all’italiana, con l’indiscusso numero uno del suo partito nella casella più alta delle Istituzioni e il professore emiliano a Palazzo Chigi come risultato delle elezioni politiche. Fu Silvio Berlusconi a opporsi, come peraltro fece sette anni dopo nell’aprile del 2013 quando si sarebbe dovuto scegliere il successore di Giorgio Napolitano: strano questo rapporto fra l’ex Cavaliere e il leader maximo. Secondo molti giornalisti D’Alema sarebbe stato sempre il preferito di Berlusconi, salvo nella realtà dei fatti trombarlo inesorabilmente ogni volta che se ne fosse presentata l’occasione, prima facendo saltare la Bicamerale e i sogni di gloria del “padre costituente” diessino, poi con le due mancate elezioni al Quirinale.

Fu così che il 10 maggio 2006 Piero Fassino si impuntò su un nome della tradizione comunista, non potendo più accettare una sorta di veto su un partito che aveva ormai compiuto più di tre lustri di percorso socialdemocratico, aderendo peraltro all’Internazionale Socialista e al Partito Socialista Europeo, oltre al fatto – ovviamente – che erano trascorsi molti decenni dallo storico discorso di Enrico Berlinguer a Mosca quando il più amato segretario del PCI chiuse l’esperienza sovietica del comunismo italiano. Così arrivò al Colle Giorgio Napolitano, un presidente votato a maggioranza stretta per la prima volta nella storia repubblicana.

Per la vulgata generale, alimentata ad arte dal Fatto Quotidiano e da Beppe Grillo, prima come “semplice” blogger poi come leader di partito, Napolitano è stato il peggior presidente della storia, avendo “promulgato ogni sorta di leggi ad personam“. La realtà dei fatti invece è che le frittate di Berlusconi erano state già cucinate nel settennato precedente e non certo per colpa del precedente inquilino, Carlo Azeglio Ciampi, che l’unica volta che poté opporsi – in occasione della prima stesura della legge Gasparri – lo fece rimandando alle Camere per una seconda deliberazione. Napolitano è stato il punto di accumulazione di tutte le tensioni di una politica debolissima che mostrò tutte le sue crepe dopo che la signora Miriam Bartolini, nota al pubblico come Veronica Lario, rese noto il vizietto del marito – Silvio Berlusconi – il quale era solito intrattenersi anche con minorenni. Fu così che Napolitano, dopo un primo triennio sostanzialmente in linea con il precedente settennato, si vide catapultare al centro della politica italiana, prigioniera del declino dell’uomo che più di ogni altro aveva incarnato il nostro Paese. Forte di un’enorme popolarità, accresciuta nell’anno dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, Giorgio Napolitano ha rappresentato l’Italia all’estero, tenendo alto il Tricolore nello stesso periodo in cui il nostro vessillo nazionale veniva calpestato e vilipeso con il suo comportamento dal Presidente del Consiglio dell’epoca, incapace da un lato di governare e dall’altro di comprendere che il suo tempo fosse finito.

Quando nell’estate del 2011 l’Italia fu portata sull’orlo del fallimento è stato Giorgio Napolitano a spendersi in Europa e a Washington per far sì che le cose non precipitassero e ci ritrovassimo tutti con le pezze al sedere, ancor più di quello che inevitabilmente la crisi economica ci aveva e ci ha cucito. È riuscito a favorire l’uscita di scena ordinata di Berlusconi, insediando un governo tecnico anche grazie al senso di responsabilità del leader del partito di opposizione, il suo stesso partito, Pierluigi Bersani che con quella scelta probabilmente pagò il prezzo più alto della sua vita politica. Col profondo senso delle istituzioni che possiede, due anni fa accettò un secondo mandato vista l’impossibilità per le forze politiche tradizionali di eleggere un successore e per la presenza di un infantile nuovo movimento che si trovò catapultato nel Palazzo quasi insperatamente – almeno con quei numeri – senza la benché minima preparazione (rimane nella storia della comicità del Movimento Cinque Stelle la loro prima capogruppo, Roberta Lombardi, sbeffeggiare una giornalista che le aveva fatto notare il limite di età sotto il quale un cittadino non può essere eletto Presidente. “E chi lo ha detto che ci vogliono 50 anni?” rimane una pietra miliare di quel folle mese!).

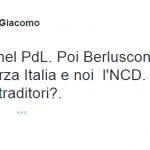

L’unico errore forse che il Presidente ha compiuto è stato quando nell’autunno del 2010 Gianfranco Fini si sfilò dal partito di Berlusconi: Napolitano pretese che prima di tutto venisse approvata la legge di bilancio, temendo che l’eventuale precipitare della crisi politica avrebbe fatto rischiare al Paese l’esercizio provvisorio, con tutte le conseguenze per stipendi, pensioni e servizi pubblici. Ebbe così il tempo, il leader del Popolo della Libertà, di “convincere” alcuni deputati a non seguire il progetto finiano (surreale fu Luca Barbareschi che prima seguì Fini e poi torno con Berlusconi dopo che questi gli aveva garantito la messa in onda di una fiction prodotta dalla società dell’attore-deputato).

Napolitano ha accudito la Repubblica come un genitore amorevole fa con un bambino molto malato, cercando di non esagerare nelle privazioni ma esigendo il massimo rispetto delle cure che nel caso delle Istituzioni si traducono sempre in rispetto rigoroso della Costituzione, delle Leggi e dei Trattati Internazionali.

Con l’uscita di scena dell’ultimo grande vecchio della Prima Repubblica, termina anche il serbatoio di riserve dello Stato dal quale per tanto tempo la nostra Politica ha attinto, incapace di produrre leadership di alto livello, riconosciute in entrambi gli schieramenti. La presenza inoltre di un gruppo politico che tende a livellare tutto non aiuta poi di certo a far sì che emergano personalità sotto le quali potersi riconoscere.

Sarà dura, per il Parlamento, eleggere il successore di Giorgio Napolitano, specialmente se non si mettono da parte arroganze di maggioranza e arroccamenti di minoranze, sia in seno alla fisiologica composizione delle Camere sia all’interno dell’unico grande partito rimasto, il PD, che non può – due anni dopo – regolare nuovamente i propri conti interni nell’elezione del supremo garante del popolo italiano. Se nell’aprile 2013 le ferite delle campagne elettorali – per le primarie e per le politiche – erano ancora aperte e il risultato non esaltante delle urne di febbraio fu sale sopra di esse, oggigiorno con un partito dominus indiscusso della politica apparirebbe incomprensibile l’incapacità di trovare una mediazione fra le due anime di quello che – nel bene e nel male – rimane l’unico partito strutturato e democratico del nostro alveo costituzionale.

A noi non rimane che salutare Giorgio Napolitano e ringraziarlo per l’esempio che ci ha fornito di attaccamento allo Stato, alle sue Istituzioni e al tricolore. E lo facciamo con il capolavoro di Makkox a conclusione della puntata di Gazebo del 9 novembre scorso.

Grazie Presidente.